こんにちは。やもともりです。

我が家には小学3年生の娘がいます。

娘

宿題とチャレンジタッチが毎日の習慣です。

家では国語の次に算数に力を入れています。

算数は、数字や図形を使って論理的に問題を解決するための教科。

算数の力

- 計算力

- 空間認知能力

- 論理的思考力

- 応用力

- 発想力など

やもともり

ゲーム感覚で楽しく学べるよう、こんな工夫をしてきました▼

- 親子の会話に算数を取り入れる

- 算数の力が伸びるスマホアプリを活用

- テレビゲームを活用

- おもちゃを活用

この記事では、家庭でできる「算数の力を伸ばす工夫」について書きます。

スポンサーリンク

親子の会話に算数を取り入れる

親子の日常会話の中で算数の用語を使ったり、クイズを出したりします。

やもともり

勉強ではなく遊びの雰囲気でおこなうと、子どもは自然と楽しく学べますよね。

会話の例

- 「餃子12個。3人で分けるなら1人何個食べられるかな?」

- 「豚肉100gあたり150円だって。300g買うといくらになるかな?」

- 「500円の1割引、いくらになるかな?」

- 「2321円と3410円の商品を買うなら、おおよそ2500+3500だから6000円あれば足りるね。」

- 子どもがご飯をおかわりするとき→「さっきが10割だとして、何割くらいおかわりする?」

- 「iPadの電池が残り10%だ。」

- 「髪の毛、何センチくらい切る?」

- 「おやつのジュースは200ミリリットルまでね。」

- 「0.1秒の差で負けたー。」

- 「パパにも食べてもらいたいから、3分の1くらい残しておこう。」

- 「めんつゆと水を1対2の比率にしよう。」

- 「8時に出発するとなると、あと何分残ってるかな?」

少し難しいクイズでも、繰り返せば子どもは慣れてきます。

やもともり

正解したらたくさん褒めましょう♪

小学校低学年(1 ~3年生)向けの算数番組「さんすう犬ワン」は、日常の中の算数を見つけるいいヒントになります。(NHK for Schoolというサイトから無料で観られます。)

算数の文章問題を解くには、計算力だけではなく国語力も必要ですよね。

国語力については以下の記事に詳しく書きました。

算数においても「読解力・表現力・論理的思考力」がないと正しい答えを導けません。

娘

問題文が長いと、頭の中がごちゃごちゃする。

子どもが複雑な文章問題を嫌がるときは、絵や図を書いてサポートします▼

- 文章から状況を想像

- 複雑なことは分解

- 正解へのステップを書き、流れを把握

- ステップごとに計算

算数の力が伸びるスマホアプリを活用

算数の力を伸ばすためのスマホアプリは数多くありますが、我が家のお気に入りは以下の3つです。

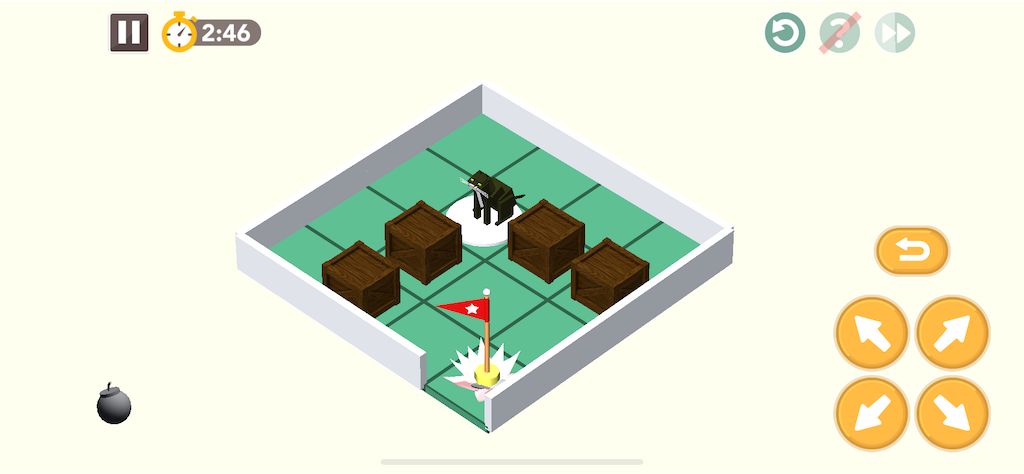

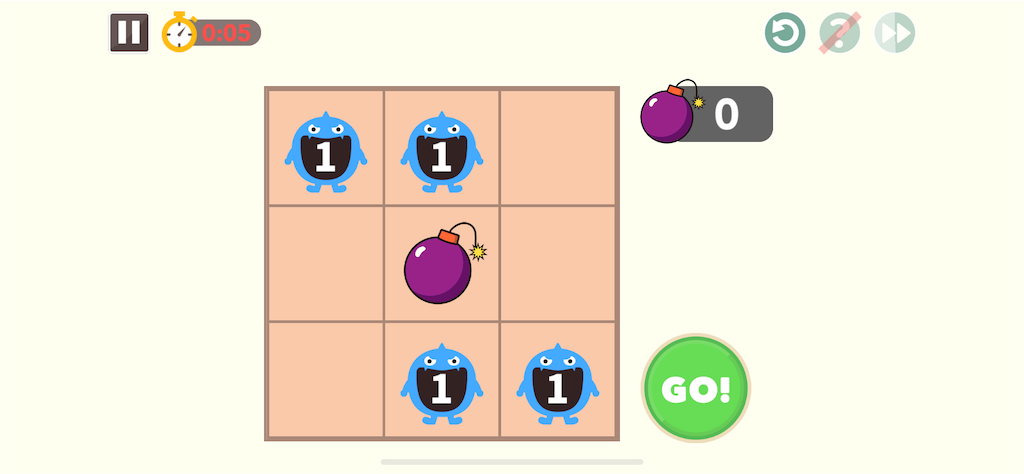

①シンクシンク

娘は無料のフリーコースで1日1プレイを楽しんでいます。空間認知能力を鍛えるのにオススメ♪

やもともり

シンクシンクでたくさん遊びたい場合は有料コースへの登録が必要です。

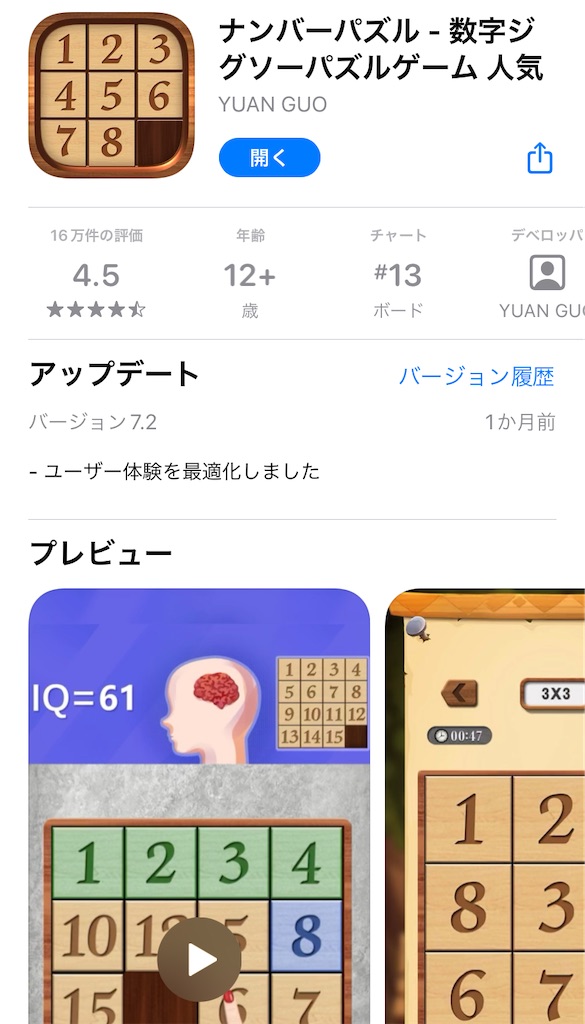

②ナンバーパズル

ナンバーパズルでは、色んなパズルゲームを無料で楽しめます。

やもともり

対象年齢が12歳以上のアプリなので、大人が見守る前提で使っています。

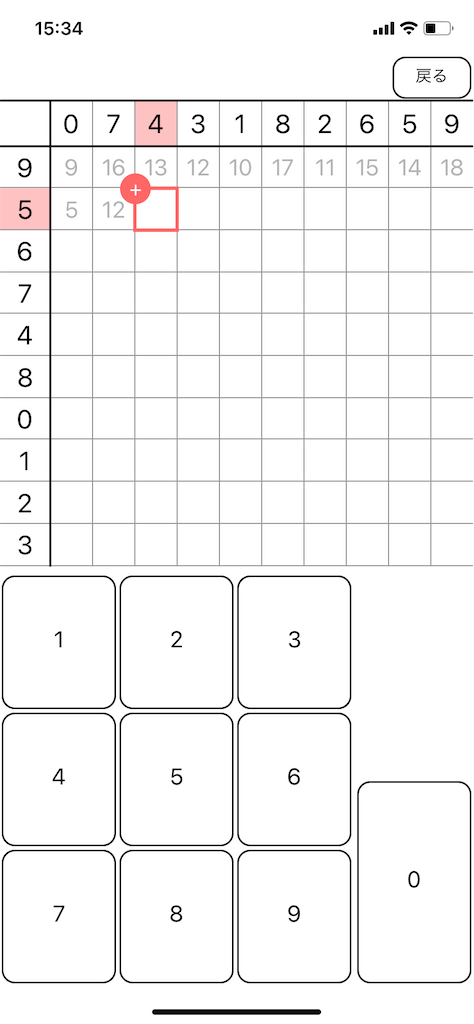

③100マス計算

娘は小学1・2年生のときによく取り組みました。

やもともり

丸つけが自動なので助かります。

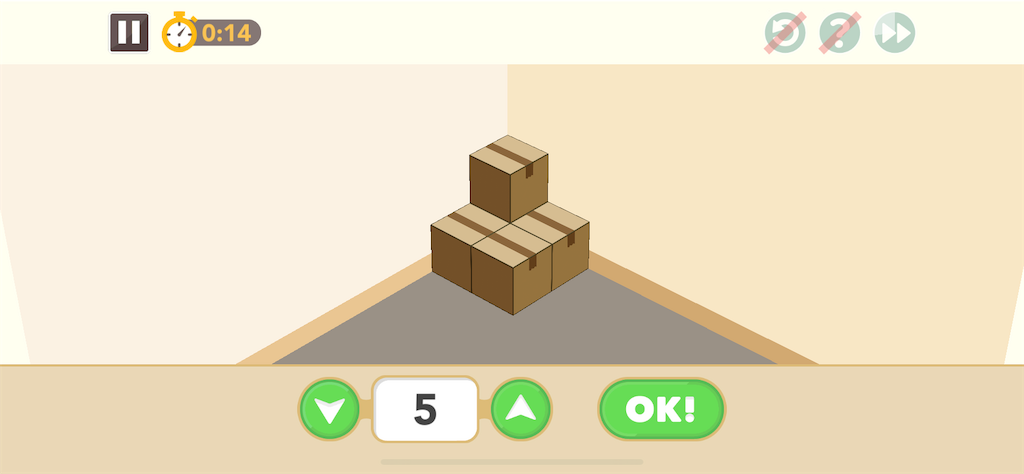

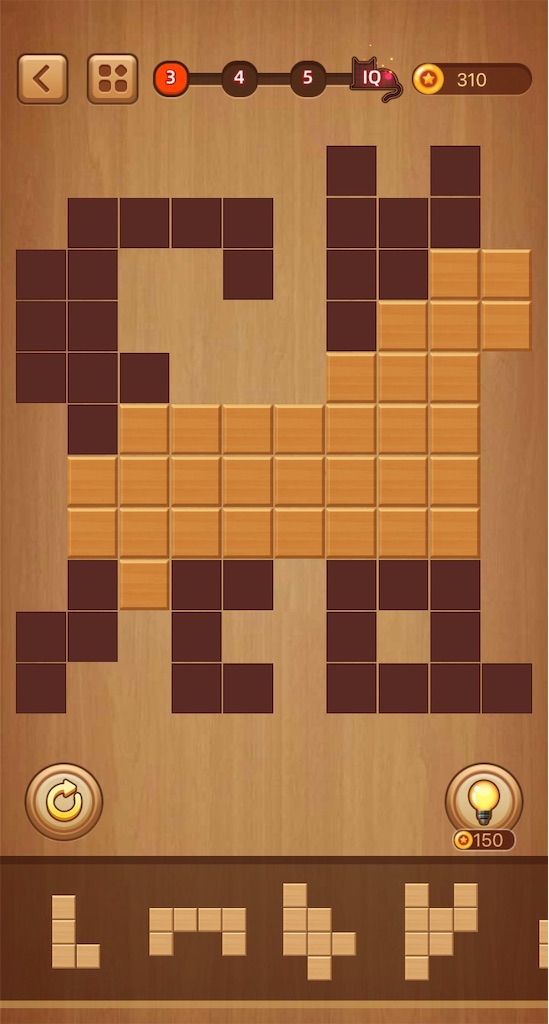

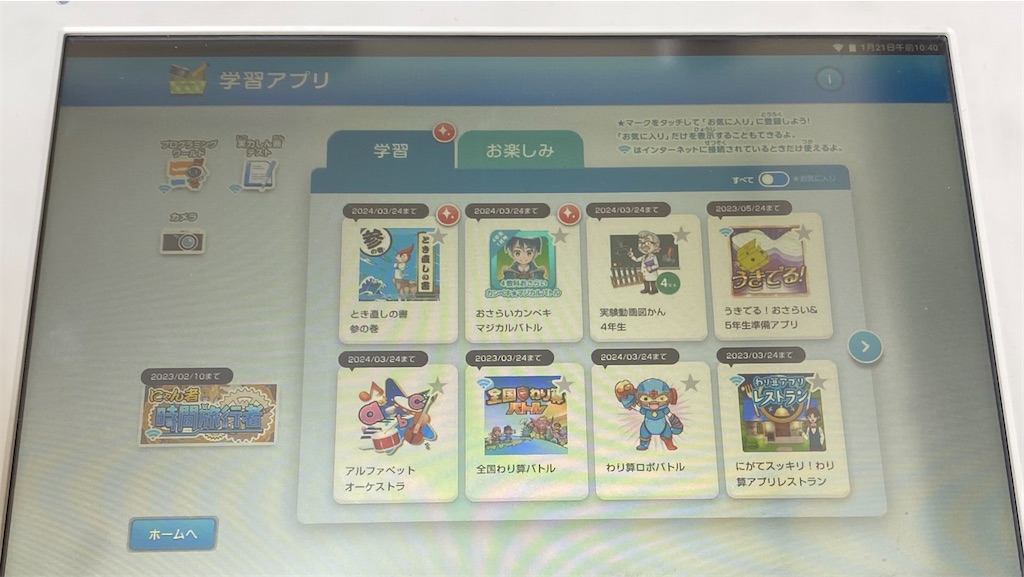

④チャレンジタッチの学習アプリ

お子さんにスマホを使わせたくない場合は、「チャレンジタッチの学習アプリ」がオススメです。

娘

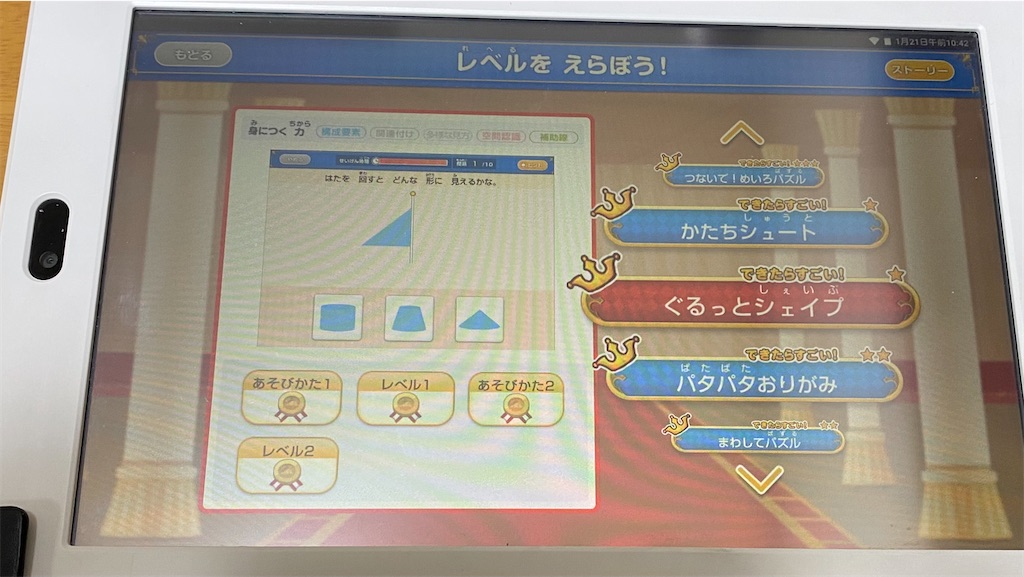

特にひらめき図形王には何度も取り組みました▼

テレビゲームを活用

マインクラフト(マイクラ)など、ブロックを使ってモノを作るゲームは空間認知能力を鍛えるのに向いています。

娘は6歳のクリスマスプレゼントとしてマイクラを欲しがりました。

6歳にはまだ早いのでは?

と心配したものの、

娘

マイクラ~、マイクラ~♪

と毎日のように歌う娘にサンタさんが届けてくれました▼

やもともり

操作に慣れるまでは親が付き添っていましたが、慣れたら一人で建築に集中。

クリエイティブモード(自由に建築を楽しめるモード)で自分の街を作り、嬉しそうに紹介してくれます。

おもちゃを活用

娘が幼児の頃は、「パズル」、「積み木」、「レゴブロック」でよく遊びました。

やもともり

パズルやレゴブロックに関しては小学校に上がってからも遊んでいます。

幼稚園年中までは「こどもちゃれんじ」のお世話になっており、「数に関する本」や「ブロックのオモチャ」が大活躍でした。

おわりに

算数は一度つまずくと後の学習が理解しづらくなる教科。

苦手意識が生まれないように、家庭で子どもをサポートできたらいいですよね。

やもともり

これからも無理なく楽しく算数の学習を続けていきます。