こんにちは。やもともりです。

お子さんは文章に関して、こんなことに悩んでいませんか?

- 作文が苦手で、何を書いたらいいか分からない

- 箇条書きで並べた短文を、長文にまとめ上げることが難しい

娘

日記のような単調な文章になっちゃう。

やもともり

長い文章を書くときは、まず下準備。

深い文章にしたければ、自問自答を重ねるといいよ。

今回の記事では、「論理的な文章を書く手順」と「文章力を上げるコツ」について書きます。

娘

例文も付いているのでマネしやすいです。

スポンサーリンク

論理的な文章を書く手順【小学生向けの例文付き】

以下の手順で論理的な文章を書いていきます。

- ( 下準備 ) 材料を集める

- ( 下準備 ) 型に材料を当てはめる

- 書いてみる

- 書いたあとの確認

- タイトルを決める

1. ( 下準備 ) 材料を集める

文章を書くときには、どんな材料(ネタ)を集めるかが重要です。

テーマとそれに関係することを思いつくまま書き出します。

娘

例えばこんな風に。

テーマ

家でできるエコ活動

▼テーマに関すること【実際に体験したことや、テーマから連想すること】をたくさん書こう(※思いつかなければ、家族と話したり、本を読んだり、出かけたりするのがオススメ。)

- 私は使っていない部屋の電気を消すようにしている

- ママから「我が家のエコ大臣だね。見習いたい。」と言われて嬉しかった

- 自分のできる範囲でエコ活動を続けたい

- 地球を守る

- 節約にもなる

- 他にどんなエコ活動ができるか

▼一番伝えたいことを一言でまとめると?

自分のできる範囲でエコ活動を続けて、地球を守りたい。

▼そう思うようになったきっかけと、そのあとの行動について書こう

きっかけ → 学校でエコについて学んだ。地球を守るためにエコ活動が必要だと知った。

行動した内容 → 私は使っていない部屋の電気を消すようにしている。

やもともり

テーマや材料が思いつかなければ、以下の例を参考にしてください。

材料の例 (※タップで開閉)

- 心が動いたこと(感動、喜び、悲しみ、驚き、悔しさ、怒り)

- 体験によって学んだこと、成長したこと

- 疑問点、納得がいかないこと

- 本音や失敗談、苦労したこと

- 学校、趣味や習い事、部活、仕事、旅行、本、映画、好きな〇〇

- 役立つ情報、解決策

- 時事ネタ、社会問題

- 住んでいる地域について

- 家族や友達に関すること

- 他者のためにおこなったこと、他者に支えられたこと

- チームの体験談

- 将来したいこと、目標

- 頑張ったこと、頑張っていること

2. ( 下準備 ) 型に材料を当てはめる

手順2は、手順1で集めた材料を型に当てはめる作業です。

文章には色々な種類があります。意見文、報告書、日記や物語など。

それらは色々な型(書き出しから終わりまでのパターン) で書かれています。

小学生の作文では、次の型がオススメです。

序論 [ はじめに ]

※テーマ(何について書くのか)を書く

本論 [ 本文 ]

※エピソードや具体例を詳しく書く

結論 [ まとめ ]

※一番伝えたいことを書いてまとめる

娘

大きな材料を型に当てはめると、こうなります。

序論 [ はじめに ]

家でできるエコ活動について

本論 [ 本文 ]

きっかけ → 学校でエコについて学んだ。地球を守るためにエコ活動が必要だと知った。

行動した内容 → 私は使っていない部屋の電気を消すようにしている。

結論 [ まとめ ]

自分のできる範囲でエコ活動を続けて、地球を守りたい。

3. 書いてみる【※質問付きの型を使おう】

手順2で文章の骨組みができたので、作文の下準備は完了しています。

ここからは骨組みに肉付けして、文章を完成に近づけましょう。

やもともり

詳しく書いたり、材料を追加したりしながら、全体をまとめます。

- ですます調か、~である調かを決めて文体を統一する

- 原稿用紙の使い方を守り、読みやすい字で書く

- 具体的な情報や数字を入れる(本やインターネットで調べる)

娘

材料はどこに追加するの?全体のまとめ方も分からない・・・。

やもともり

そんなときは、

【質問付きの型】で書いてみよう▼

\ 作文が苦手な子にオススメ /

【質問付きの型】 (※タップで開閉)

空欄を埋めていってね。分からないところは飛ばしてOK。

どんな【テーマ】について書くのかな?

【エピソード】が起こる前は、その【テーマ】についてどんな気持ちだった?

なぜそういう気持ちだった?

あなたはどのような状態だった?詳しく教えてね。

ここからは、起こった【エピソード】の内容を詳しく教えてね。いつ、どこで起こったのかな?

何が起こったのかな?

そのとき、周りはどんな景色だった?

その場には誰がいた?

どんな会話が印象に残っているかな?

そのとき、相手の表情はどうだった?

あなたが相手の立場ならどうしていた?

初めて知ったことや驚いたことは?

その時の気持ちを詳しく教えてね。

後悔や反省していることはあるかな?

【一番伝えたいこと】をここに入れてね。

なぜその気持ちになったか、詳しく教えてね。

【エピソード】のあとの自分の変化は?

【テーマ】に関する課題はある?

解決策があれば詳しく教えてね。

他にも【テーマ】に関することで思いついたことがあれば教えてね。

【一番伝えたいこと】をもう一度教えてね。

そのためにはどうしたらいいかな?

他の人のために、何ができるかな?

最終的に、どんなことを望むかな?

娘

インタビューみたい ♪

やもともり

埋めた箇所をつなげるだけで、自然な流れの文章に近づくよ。

作文の型に文章を書き込み、文と文の繋がりを整えると、このような作文が完成します

▼ ▼ ▼

作文の完成例① (※タップで開閉)

家でできるエコ活動について書きます。

エコ活動の大切さを知る前の私は、エコは良く分からない面倒なものだと思っていました。電気や水は自由に使えるものだと思っていましたし、ゴミの分別は細かくて子どもには難しいと感じていたからです。そのため、エアコンがついている部屋のドアを開けっ放しにしたり、お風呂で水遊びをしたりしていました。ゴミの分別にもあまり協力していませんでした。母から、

「プラスチックごみは、この袋に入れてね。」

と言われても、面倒でリビングのゴミ箱に捨てているような状態でした。

夏休みの前に、学校で4年生の発表を聞く時間がありました。私はそこで初めて、地球の緑や資源がどんどん減っていることを知りました。先生はこう言っていました。

「先生の子ども時代、学校にクーラーはなかった。その頃と比べると地球はどんどん暑くなっているように感じる。」

少し悲しそうな表情でした。温暖化の影響で気候が乱れ、昔より大雨や大雪の災害が起こりやすくなっているそうです。このままだといつか地球に住めなくなるかもしれない、そう考えるととても怖くなりました。私は今まで自分は地球に優しくなかったと反省しました。子どもの私たちもエコ活動をする必要があると学びました。自分のできる範囲でエコ活動を続けて地球を守りたいです。これからも安心して暮らしていきたいからです。

エコの大切さを知ってからの私は、使っていない部屋の電気を消すようになりました。 家族が電気をつけっ放しにしていたら代わりに消し、水の出しっ放しや冷蔵庫のドアの開けっ放しを見つけたら注意しています。母から、

「我が家のエコ大臣だね。見習いたい。」

と言われて嬉しく思いました。

家の外でもできることはあります。ゴミを拾えば森や海を守ることにつながります。近くの場所に行くときは、親に車で送ってもらわず徒歩や自転車で行きます。お店で必要のないビニールをもらうことはやめます。ラーメン屋さんでもらえるオモチャも、幼稚園のときは嬉しかったけど、今は欲しくないものならもらいません。

エコ活動の課題は、協力する人を増やすことです。私や家族だけでエコに取り組んでも影響は小さいです。多くの家で、地域で、国で、世界で取り組む必要があります。そのためにまずは、私が家族や友達にエコ活動を広めていこうと思います。それにエコ活動は、家のお金の節約にもなります。地球を守りながら光熱費が減らせてお得、ということもみんなに伝えたいです。

私はこれからも、自分のできる範囲でエコ活動を続けて、地球を守りたいです。そのためには、地球に優しい行動をする自分の姿を他の人にも見てもらいます。そうすれば、エコ活動をする人が増えると思うからです。これから生まれてくる子たちのためにも、平和で楽しく暮らせる地球を残していきたいです。

作文の完成例② (※タップで開閉)

私のエコに対する意識が大きく変わったのは、あの日の授業がきっかけでした。

それまでの私は電気や水をあって当たり前だと思い、無駄づかいしていました。エアコンがついている部屋のドアを開けっ放しにしたり、お風呂でシャワーを使って水遊びをしたり。ゴミの分別にもあまり協力していませんでした。母から、

「プラスチックごみは、この袋に入れてね。」

と言われても、面倒でリビングのゴミ箱に捨てていたのです。まだ子どもだからよく分からないし、関係ないと思っていました。

夏休み前のこと。その日がとても暑かったことをよく覚えています。学校で4年生の発表を聞く時間がありました。私はそこで初めて、地球の緑や資源がどんどん減っていることを知りました。先生は少し悲しそうな顔でこう言っていました。

「先生の子ども時代、学校にクーラーはなかった。その頃と比べると地球はどんどん暑くなっているように感じる。」

温暖化の影響で気候が乱れ、昔より大雨や大雪の災害が起こりやすくなっているそうです。このままだといつか地球に住めなくなるかもしれない、そう考えるととても怖くなりました。私は今まで自分は地球に優しくなかったと反省しました。子どもの私たちもエコ活動をする必要があると学びました。自分のできる範囲でエコ活動を続けて地球を守りたいです。これからも安心して暮らしていきたいからです。

発表の中で、子どもにもできるエコ活動がいくつか紹介されていました。 その日から私は、使っていない部屋の電気を消すようになりました。 家族が電気をつけっ放しにしていたら代わりに消し、水の出しっ放しや冷蔵庫のドアの開けっ放しを見つけたら注意しています。母から、

「我が家のエコ大臣だね。見習いたい。」

と言われて嬉しく思いました。

家の外でもできることはあります。ゴミを拾えば森や海を守ることにつながります。近くの場所に行くときは、親に車で送ってもらわず徒歩や自転車で行きます。お店で必要のないビニールをもらうことはやめます。ラーメン屋さんでもらえるオモチャも、幼稚園のときは嬉しかったけど、今は欲しくないものならもらいません。

エコ活動は大切です。しかし私や家族だけでおこなっても影響は小さいです。多くの家で、地域で、国で、世界で取り組む必要があります。そのためにまずは、私が家族や友達にエコ活動を広めていこうと思います。それにエコ活動は、家のお金の節約にもなります。地球を守りながら光熱費が減らせてお得、ということもみんなに伝えたいです。

私はこれからも、自分のできる範囲でエコ活動を続けて、地球を守りたいです。そのためには、地球に優しい行動をする自分の姿を他の人にも見てもらいます。そうすれば、エコ活動をする人が増えると思うからです。これから生まれてくる子たちのためにも、平和で楽しく暮らせる地球を残していきたいです。

文章を膨らませるコツ(タップで開閉)

- 視点を変える(他の人の立場からも考える)

- 比較する(過去と現在、変化前と変化後、メリットとデメリット、自分と他人、日本と外国など)

- 細かく思い出して書く(前後の出来事、その時の景色、周りの人の言葉や表情、会話内容、自分の気持ちの移り変わりなど)

- 五感を意識(例:リンゴの描写・・・色、形、大きさ、重さ、香り、手触り、食感、噛んだ時の音、味、育て方、価格、産地)

- 掘り下げて考える(ゴミを減らす意識を高める必要がある→どうやって?→ポスターを張るなど→どこにどんな?→~と・・・に→するとどうなる?)

【感情の一覧】(タップで開閉)

感情が複雑な場合は、以下を参考にしながら分類しよう。(どの感情とどの感情が混ざっている?)

😠 怒り・苛立ち系

もどかしい、嫌悪、わずらわしい、うんざり、不満、理不尽、不公平感、イライラ、嫉妬、悔しい、恨めしい、怒り、軽蔑

😢 落胆・喪失系

後悔、がっかり、諦め、絶望、悲しい、寂しい、しょんぼり、切ない、憂鬱、億劫、むなしい、苦しい、つまらない、あきれる、冷める、飽きる、無気力、無関心

😔 自責・対人不安系

可哀そう、罪悪感、恥ずかしい、気まずい、惜しい、劣等感、情けない

😨 不安・恐れ・緊張系

不安、不信、恐怖、ぎこちない、ためらい、困惑、混乱、緊張、焦り、もんもん

😊 喜び・愛情・満足系

嬉しい、照れくさい、楽しい、好き、ときめく、大好き、愛おしい、守ってあげたい、憧れる、尊敬、慕う、幸せ、満足、感謝

😲 驚き・興奮系

興味、好奇心、驚き、感動、強い共感、やる気、興奮、夢中、うっとり

😌 安心・信頼・落ち着き系

安心、癒される、和む、しみじみ、親近感、いじらしい、懐かしい、感慨深い、気楽、すっきり、爽快、感心、信頼、納得

🏆 誇り・達成・前向き系

自信、覚悟、誇らしい、優越感、達成感、希望、期待

やもともり

「それはなぜ?」、「そのときどんな気持ちだった?」と自問自答を重ねながら書くと、深い文章になるよ。

4. 書いたあとの確認

書き終わったら次のことを確認しましょう。

- 誤字や脱字が無いか

- 矛盾している箇所は無いか

- 他の可能性を考えず決めつけていないか

- 一部にだけ言えることを全体もそうだと決めつけていないか

- そもそも前提が間違ってはいないか

- 削れる箇所は無いか

- 主語と述語は対応しているか(✕ 私の夢は、お医者さんになって多くの患者さんを助けたいです。)

- 文と文のつながりは自然か

- 説明不足で論理が飛躍していないか

- 紛らわしい表現は無いか

- 一文が長すぎて分かりづらくなっていないか

- 感想と事実を混同していないか(「個人の感想」と「客観的な事実・データ」は区別する)

5. タイトルを決める

タイトルは作文の顔。

分かりやすく短いタイトルもいいですが、興味を引く言葉を含めるのもオススメです。

娘

例えば、『エコの力で未来を明るく』

『我が家のエコ大臣』など。

タイトルは後で変更することが多いため、「文章を書き終えた後」にじっくり考えましょう。

文章を書くことに慣れてきたら

書くことに慣れるまでは、基本の型を使ってたくさん書くことが大切。

やもともり

慣れてきたら、少しずつステップアップしましょう。

読書感想文の型など、色々な型に挑戦しよう

文章にはよく使われる型があります。色々な型を使って文章を書いてみましょう。

読書感想文の型とコツ

【 読書感想文の型 】

①本のタイトルと簡単なあらすじ

②読んだきっかけ

③心が動いた場面(共感したこと、驚いたことなど)と理由

④自分だったらどうしていたかなど

⑤読んだあとの自分の変化

⑥これから自分はどうしたいかなど

【 読書感想文のコツ 】

- 本を読んでいる途中で、大事なポイントや心が動いた場面についてメモを取る

- 筆者が何を伝えたいのかを把握しながら読む

- 登場人物の言動から気持ちや性格を読み解く

- 自分ならどうするかを想像しながら読む

- ここには共感できないと思う場面があればメモを取る

- 似たような体験談があれば感想に盛り込めると良い

- 登場人物の心の変化や、自分の心の変化について感想文に盛り込めると良い

よく使われる文章の型5つ

・・・だと思う

理由は3つある

1つ目は~

2つ目は~

3つ目は~

このような理由から、・・・だと思う

--------------------------------

これから~について話す

大事なことが2つある

1つ目は~

~が大事な理由は~

例えば・・・

2つ目は~

~が大事な理由は~

例えば・・・

このように~

--------------------------------

意見

メリット

デメリット

意見や感想

--------------------------------

問題

原因

解決策

まとめ

--------------------------------

Aは~だ(Aの説明)

一方、Bは...だ(Bの説明)

〇〇の理由で、私はAを選ぶ

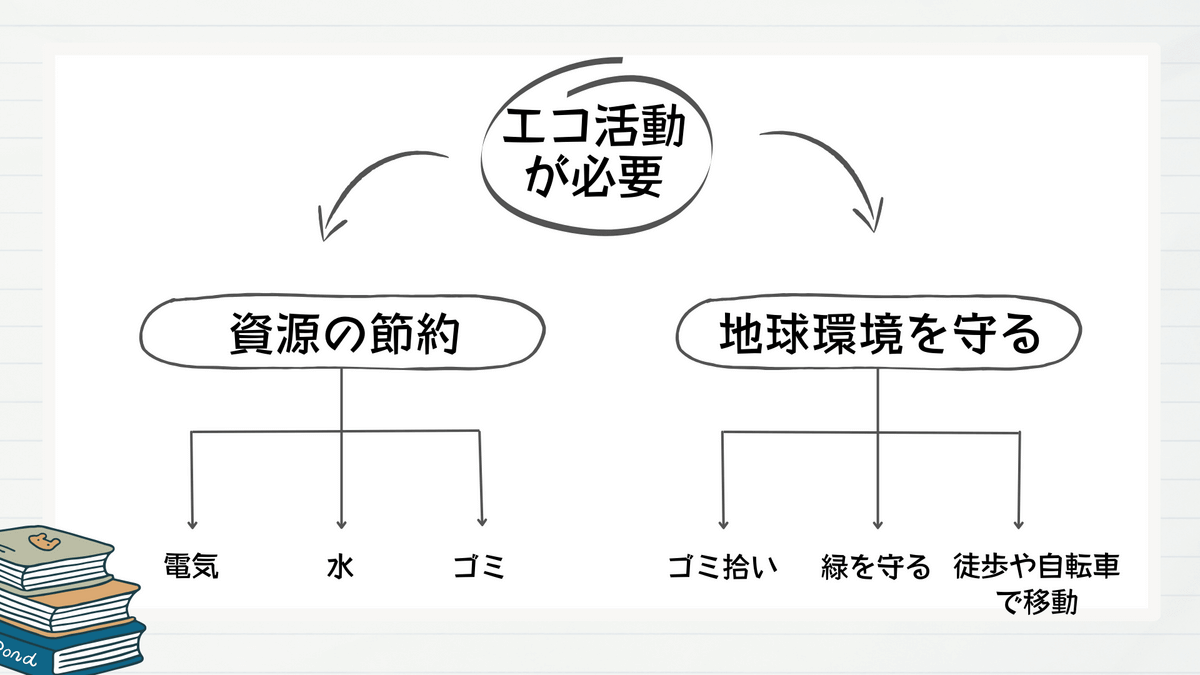

材料が盛りだくさんのときは、ロジックツリーを使うと頭の中が整理できます▼

▼ ▼ ▼

表現の幅を広げよう

書き出し(文章の最初の部分)を会話で始めるなどの工夫で、文章の魅力が増します。

やもともり

色々な工夫をして、表現の幅を広げましょう。

表現の幅を広げる工夫

- 他に適切な言い方がないか類語辞典で調べる

- 表現のレパートリーを増やす

例 ▼

大事→必要、必須、重要、欠かせない、重要

主張→考え、意見

~していきたい→心がけたい、意識したい

嬉しかった→感動した、心がはずんだ

~と思う→~だと考える

楽しかった→夢中になった、時間を忘れた - 「体言止め、断定、感想」を適度に使い分けて緩急をつける

- 擬音語、擬態語、擬人法を使う

- 情景で気持ちを表現(例:どんよりと曇った日。)

- 比喩を使ってみる(例:陽だまりのような笑顔だった。)

- 対句法を使ってみる(例:高くそびえたつ山、低くうずくまる大地。)

- 省略法を使ってみる(例:坂を越えたらまた坂が・・・。)

こんなことにも気を付けよう

細かいことですが、作文では以下にも気を付けましょう。

- 話し言葉は書き言葉に直す

△宿題をやった → 〇宿題を済ませた、宿題を終えた - 難しい用語を使う場合、意味を説明する

△バイオマスを利用 → 〇バイオマス(動植物から生まれた、再利用できる資源)を利用 - 「たり」を正しく使う

✕ 読書をしたり、映画を観て過ごします。 → 〇 読書をしたり、映画を観たりして過ごします。 - 同じ末尾が続くと単調になるので、末尾に変化を持たせる

△:~ました。~ました。~ました。→ 〇:~ました。~です。~ました。

娘

末尾を変えるだけでも、大人っぽい文章に近づくね。

文章力アップのために日常で意識すること

日常で以下を意識すると、文章力アップにつながります。

- 読みやすい文章や心を動かされた文章の「型や表現」を参考にする(※作文コンクール入賞作品など)

- 読書の習慣をつける

- 文章を要約したり言い換えたりする練習をする

- 語彙力を増やす(知らない言葉の意味を調べる)

- 積極的に情報を集める

- 色々な視点から物事を考える

- 「それはなぜ?」「そのために具体的にどうする?」のように深く考える

やもともり

小学生には以下の本もオススメです。

語彙力を増やすために娘が読んでいる本です。

漫画の楽しい説明のおかげで記憶に残りやすいです。

意味や使う場面に合わせて分類されているので、類語も覚えやすい♪

論理的思考力を身に着けるために親子で一緒に読みました。

図解が多い点と、身近な例がたくさん取り上げられている点が良かったです。

おわりに

論理的な文章を書く手順と、文章力を上げるコツについてご紹介しました。

やもともり

自由に書いた方が楽しいし個性が出る、という意見もあるかもしれません。

しかし、書き慣れていない人にとっては「詳しい手順や型」があると心強いですよね。

娘

読む・書く・深く考える。これを繰り返して文章力を上げていきたいです。