こんにちは。やもともりです。

9月は小3の娘の登校しぶりが3回ありました。

やもともり

定期的に起こる娘の登校しぶり。正直、親として心が折れそうになる時もあります。

朝のバタバタした時間帯に子どもが登校を渋ると、心配と焦りとイライラが一気にやってきます。

明らかな体調不良なら「休ませよう」と即決できますが、体調は悪くなさそうだと判断が難しい。

遅刻せず登校してもらおうと手を尽くした結果、疲労感だけが残ることも...。

そのため我が家に合う対処法について試行錯誤の日々です。

この記事では、子どもの登校しぶりに対する我が家のスタンスについて書きます。

やもともり

親の焦りやイライラをやわらげたくて、【登校しぶりの時に見たいフローチャート】も作りました。

このような悩みを抱えている方のご参考になると嬉しいです。

- お子さんの登校しぶりに悩んでいる

- 登校させるか休ませるかを迷ったときの「基準」が欲しい

スポンサーリンク

登校しぶりとは

そもそも登校しぶりとは

一般的に、登校しぶりは「登校を渋りはするものの、なんとか学校に行っている状態」のことです。

不登校(登校拒否)と登校しぶりの違い

不登校(登校拒否)と登校しぶりの違いは欠席日数です。

文部科学省の定義によると、不登校とは【年間の欠席日数が30日以上となった状態(※病気や経済的な事情がある場合を除く)】

登校しぶりが悪化して欠席が増えると、不登校になります。

登校しぶりに対する我が家のスタンス

我が家では登校しぶりについて、以下のように考え対応しています▼

- 子どもを無理に学校に連れて行くことはしない

- 子どもの話を聞くためなら学校を遅刻させてもよい

- 子どもに寄り添って話を聞く(求められていないアドバイスはしない)

- たまになら学校を休ませてもよい(家庭学習)

やもともり

正直、登校しぶりの対応は大変なので、休ませた方が楽だと思う日もあります...。

しかし、欠席が日常的になるのは心配。

そのため、「娘が悩みを話して元気になったら学校に連れて行く」というパターンが多いです。

娘が帰宅したら、あれこれ聞かずに「よく頑張ったね」と褒めます。

ちなみに夫のスタンスは、「遅刻はNG。体調不良でなければ学校に行かせ、帰ってからゆっくり話を聞く。」というもの。

私も夫の考えには賛成ですが、娘は登校を渋ると歩かなくなります。出発できたとしても、数十分後に家に戻ってきてしまう...。

親子で一緒に登校するときも、娘は牛歩のようにゆっくり進んで最終的には立ち止まります。

夫が有給の日。夫が娘の登校渋りの対応をしました。

娘を学校に行かせることが大変だと知った夫は、その日を境に遅刻や欠席を容認するようになりました。

しないように気を付けていること

登校しぶりのときに、しないよう気を付けていることが3つあります▼

- NG① 子どもの発言を疑う

- NG② 遅刻ギリギリまで学校に連絡しない

- NG③ すべてを解決しようとする

やもともり

どれも以前私がしていたこと...。反省しています。

NG① 子どもの発言を疑う

さっきまで元気だった娘が登校時間に急に、

娘

お腹が痛い。

と言うことがあります。

こういうとき、「本当かな?」と少し疑ってしまいます。

しかし、疑うような言動は子どもの前では出さないように気を付けています。

やもともり

「お腹が痛い」=「何かしらのSOS」だからです。

言葉で上手く表現できない悩みや、親に言いたくない悩みもあるでしょう。

本当に痛いのはお腹ではなく心かもしれません。

NG② 遅刻ギリギリまで学校に連絡しない

お腹の調子が早めに落ち着いたら、遅刻せずに済むかも。

そう思って、遅刻ギリギリまで学校に連絡しなかったことがあります。

しかし、時間に追われた状態では子どもの様子をしっかり観察できません。それに、子どもの話をじっくり聞く余裕もなくなります。

そのため、遅刻するかもと感じた時点で一度学校に連絡することをオススメします。

早めに連絡することで、親の焦りやイライラは少し落ち着きます。

仕事の日はさらに職場にも連絡が必要で心苦しい...。

NG③ すべてを解決しようとする

子どもが抱える悩みすべてを解決しようとすると、親も子も途方に暮れてしまいます。

子どもの頑張りや親のサポートをもってしても、どうにもならない悩みがあるからです。

そういう場合、娘にはこう伝えています。

やもともり

時間だけが解決してくれることや、流れに任せるしかないことも世の中にはたくさんあるね。

解決できなくても、人に話すことで頭がスッキリし、心が軽くなることはありますよね。

娘にはこれからも、親や先生、お友達に悩みを相談してほしいです。

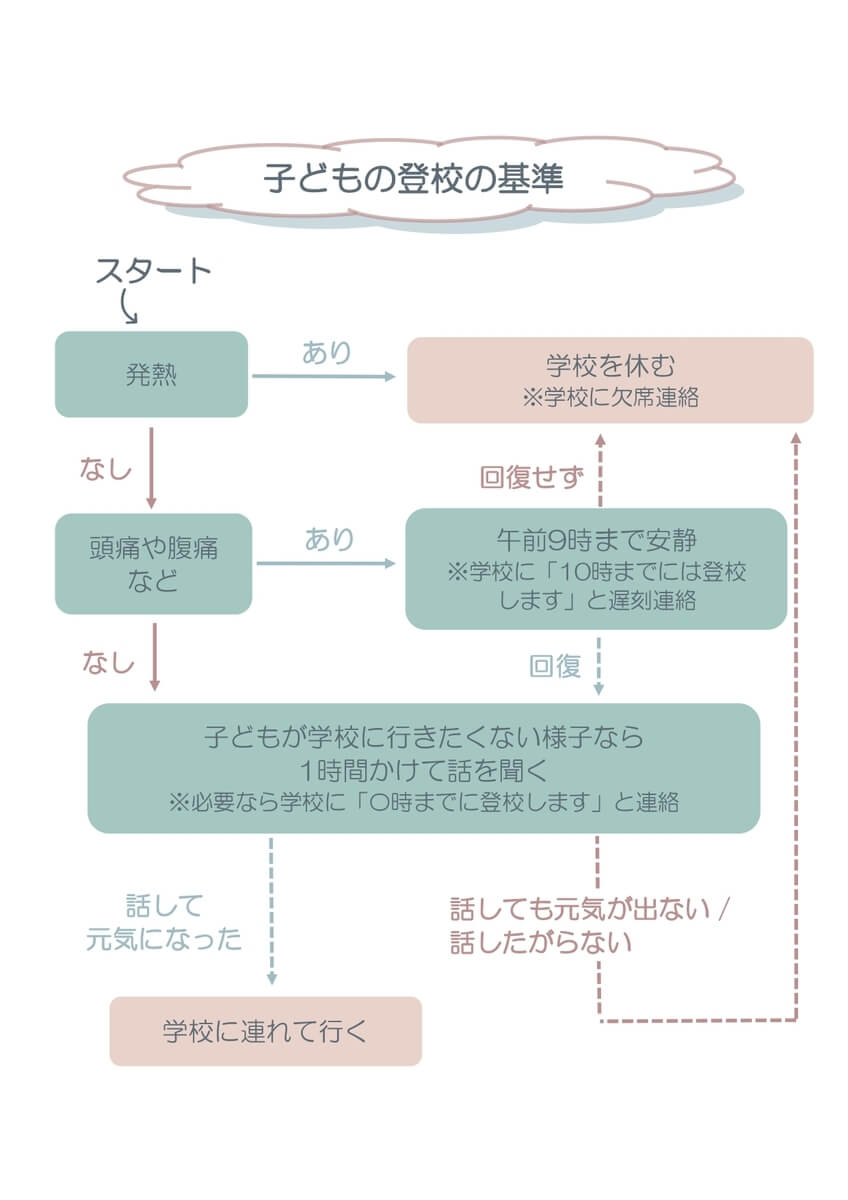

登校しぶりの時に見るフローチャート

娘の登校しぶりの際に悩むのは以下の3点です。

- いつまで安静にさせるか

- いつまで話をきくか

- 遅刻させるか、欠席させるか

基準や目安がないと自分の対応が合っているのか不安になります。

不安や焦りがあると、冷静に子どもの様子を把握したり、寄り添って話を聞くことが難しくなりますよね。

そこで、今までの経験をもとに「子どもの登校の基準」というフローチャートを作りました。

娘から「お腹が痛い。」、「学校に行きたくない。」と言われたら、これを見ながら落ち着いた対応をしたいです▼

- 娘は40分ほど横になると腹痛から回復することが多いです

- 話す時間は、話す側や聞く側が疲れないよう1時間程度(※悩みの数や深刻さによっては時間を延長)

- 何をしても子どもの表情が変わらなければ、その日はどうしても登校したくない日。「今日は休もう。明日は行けるといいね。」などと妥協案を出して休ませます

お子さんの性格や学年、家庭環境によって対応方法は変わります。ご家庭に合った内容に変えてご使用ください。

おわりに

今回の記事では、子どもの登校しぶりについて書きました。

子どもの性格や家庭環境はそれぞれ。対応方法に絶対の正解は存在しないため、難しいですよね。

我が家の対応方法やフローチャートが少しでもヒントになったら嬉しいです。