こんにちは。やもともりです。

新年度になり、娘は小学3年生になりました。

ちびまる子ちゃんや、磯野さん家のワカメちゃんと同じ学年です。

この記事では、娘や私が新年度に「やめること」と「始めること」について書きます。

スポンサーリンク

- やめること:スイミング

- 始めること①:通知表の、「主体的に学習に取り組む態度」の評価を意識する

- 始めること②:問題集を丁寧に解く練習

- 私がやめること①:娘への口出し

- 私がやめること②:長く話すこと

- おまけ

やめること:スイミング

娘は幼稚園から続けてきたスイミングをやめました。3年生になると学校の授業が5時間から6時間になり、スイミングのレッスンに間に合わなくなるからです。

娘はやめることを残念がっておらず、やめる前に平泳ぎのテストに合格できたことに満足していました。

親の私はと言うと、スイミングの送り迎えから解放された喜びで胸がいっぱいです。久しぶりに陰で飛び跳ねました。

やもともり

私は雑談が下手なので、ママさんたちと一緒に待つ時間が気まずくて、毎週とても憂鬱だったんです。

始めること①:通知表の、「主体的に学習に取り組む態度」の評価を意識する

通知表の内容、特に「主体的に学習に取り組む態度」の評価について最近娘と話しました。

娘が学校から持ち帰った通知表を見ていて、「知識・技能」や「思考・判断・表現」の評価は良いのに、「主体的に学習に取り組む態度」が足りていないという印象を受けたからです。

やもともり

「主体的に」って、なにで判断されているのか曖昧ですよね

「知識・技能」は、基礎が習得できているかをテストの点数などから判断されます。

「思考・判断・表現」はテストの応用問題、発言の内容、発見したことやコツを周りに伝える力などで判断されます。

問題の「主体的に学習に取り組む態度」に関しては、「粘り強い取組み」と、「自らの学習を調整しようとする側面」で判断されるようです。

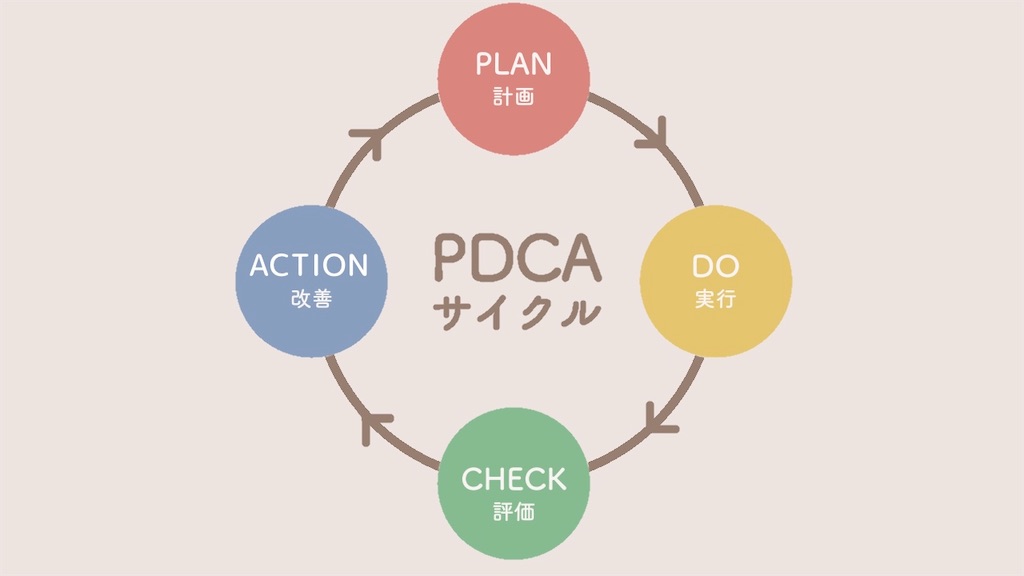

自らの学習を調整しようとする側面とは、自分でPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを繰り返すようなイメージ。通知表でA評価をもらうためには、そういった側面を先生にアピールすることが重要になってきます。

PDCAとは?

PDCAとは、以下の頭文字を取ったもの。

- Plan(計画)

- Do(実行)

- Check(評価)

- Action(改善)

このサイクルを繰り返すことで、継続的な改善を目指す手法の一つです▼

娘に無理に優等生を演じさせたくはありませんが、内に秘めたやる気が先生に伝わらないのはもったいないと感じます。

そこで娘には、通知表に関して私が思ったことをこのように伝えました▼

- まず、学校に休まず行けたことはすごいことであり、ママは何よりも嬉しい

- 通知表を見ていると学校でよく頑張ったことが伝わってくる

- もし「主体的に学習に取り組む態度」の評価を良くしていきたいならば、先生へのアピールが必要だと思う

そして、どうアピールすれば先生にやる気が伝わるかを娘と考えました▼

- 自分から進んで先生やお友達のお手伝いをする

- 言われなくても、次の授業の準備をする

- 発言や質問をする回数を増やす

- 先生の話を、目を見てうなずきながら聞く

- 授業中、大事だなと思うところは言われなくてもノートに書く(気づいたこと、注意点、先生やお友達の発言やアドバイスなど)

- 「自分のここを直せばさらに良くなる」と思うところを見つける

- 改善策を考えて、実行し、振り返って、さらによくなる方法を考える(「頑張る」や「気を付ける」だけでなく、何をどうしていくかを具体的に)

やもともり

これら全てを行うことは難しいため、「出来ることから少しずつやっていこう」ということになりました

「忘れ物をしない。宿題や提出物をきちんと出す。授業中に騒がない。テストで良い点を取る。約束を守る。」小学校低学年の子にとってはどれもすごいことです。ただ、先生や親に言われるからやっていることでもあるんですよね。

言われなくても自分の頭で考えて行動できる子、なおかつそれを先生の目に映る場所でもできている子が、「主体的に学習に取り組む態度」が良いと判断されるんだと思います。

始めること②:問題集を丁寧に解く練習

問題集を1冊用意し、丁寧に解く練習を始めました。

ここでいう丁寧とは、ゆっくり時間をかけてもいいから「設問を細かく読みとき、字を丁寧に書き、最後に必ず見直しをする。」といったものです。

なぜこのような練習を始めたのかと言うと、娘のノートやテストから「丁寧さ」が伝わってこないことが増えたためです。

字に関しては、数字の「6」が「0」に見えるときがあったり、マス目からはみ出して雑に書くことがあります。

設問に関しても、ささっと読んですぐに解こうとしてしまいがちで、重要な条件を見落すことがあります。(『当てはまるものを全て選びなさい』という問題なのに、1つ答えを見つけたらもう次の問題に移っていたりします。)

小学2年生までは細かい指摘をするよりも出来たところをたくさん褒めた方が良いと思い、字の雑さには目をつぶっていました。また、テストで間違えた箇所に関しても、一緒に見直しして「次は気をつけようね」程度で終わらせていました。

しかし3年生からは、「丁寧に解く練習」を通して、娘に以下の2つのことを意識してもらえたらと思います▼

- テストや作文など、人に読んでもらう字は読みやすく書く

- 解いた後に見直しをする癖をつける

問題集をやり切る頃には、もったいない間違いが減っていると嬉しいです。

私がやめること①:娘への口出し

もう小学3年生の娘の行動に対しては、なるべく口を出さず、信じて見守りたいなと思っています。

私がやめること②:長く話すこと

たくさん伝えたいことがあると、娘や夫に対してつい長く話してしまいます。これからは娘への口出しを控えることに加え、無駄に長く話すことも減らしていきたいです。

長くなりそうだなと事前に分かっているときは、キッチンタイマーを横に置いてから話そうかな

おまけ

通知表の生活態度の項目を眺めていたら、

鬼滅の刃の炭治郎くんなら、生活態度はほぼ全て〇がもらえるだろうなぁ

なんて思いました▼

- 約束を守る

- 物を大切にする

- あとの人のことも考える

- 元気なあいさつ

- 規則正しい生活

- 進んで行動

- 積極的にお手伝いをする

- 自分の仕事に責任を持つ

- 苦手なことをどう克服するか考え、目標を作る

- 目標に向けて工夫する

- 粘り強く最後まで取り組む

- 誰にでも平等に優しく

- 動植物にも愛をもって接する

やもともり

私も出来ていないところがあるので意識していきたいです。特に、元気な挨拶!